中國龍厚重、古樸,狀似飛騰;菊花熏精致、繁密,灼灼其華;女媧陶婀娜多姿,如安格爾之《泉》……走進張輝工作室展廳,大大小小幾百件黑陶藝術精品,讓人沉浸在歷史文化長廊里。徘徊在這些黑亮如漆,栩栩如生的黑陶藝術世界里,不禁疑惑,是誰復活了這古老的龍山文化?不錯,是他,高級工藝美術師、設計師,工作室的主人-----張輝。張輝,齊河縣華店鄉尹屯村人。小時候年僅5 歲的他跟隨哥哥一起上美術課,老師在黑板上畫了個喝水杯,要求同學們照著畫,哥哥隨手丟給他一張紙和一只筆,沒想到他還像模像樣畫完了,且受到老師稱贊,并得到那些哥哥姐姐的夸獎。他由此埋下了一顆追求繪畫藝術的種子。

八十年代初期,劉蘭芳的評書 《岳飛傳》風靡一時, 家喻戶曉,老少皆知,后來陸續出版了《岳飛傳》連環畫冊 。那時,已上小學的張輝對畫冊里的人物非常喜愛,通常是連續幾天甚至成月揣摩,還把班里的同學對號入座編成畫冊中的人物,畫成小人書在同學間娛樂流傳。當時,學校不同班級的學生都認識他,喜歡他畫畫,特別是給自己畫,稱呼他小畫家。后來傳到了校長那里,校長把他叫到辦公室,讓他當面畫了張人物畫,一番夸獎后鼓勵地說:好好努力,將來做一名畫家。他把校長的話暗暗地記在了心中。

張輝酷愛美術,在上中學時就參加了當地最有名的美術學習班。1987年底,山東齊河龍山黑陶工藝公司建立,廣招美術愛好者,在美術班的推薦下,張輝走進公司,邁出了他人生選擇的第一步。

這是一個充滿挑戰性的工作。看著一塊塊平常無奇的泥塊,變成了精妙絕倫的藝術品,張輝的眼睛亮了。

這是一個充滿創造性的工作。看著一塊塊泥胚在工藝師們的手里跳躍,轉眼間,就賦予了他們生命,張輝深深的陶醉其間。

這是一個充滿藝術魅力的世界。這兒可以把丑小鴨變成白天鵝;可以讓白雪公主轉身遇見了白馬王子;可以……

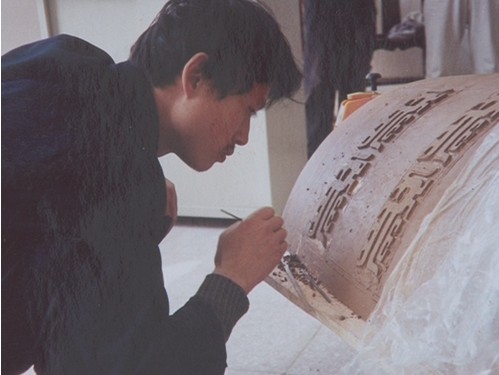

熱愛,是打開勝利之門的鑰匙;熱愛,是通向藝術之門的花徑;熱愛,能夠融化敢于覆蓋心靈的每一片冰。 張輝深深的陶醉其中。 他感覺多年埋藏在心靈深處的那些種子好像久旱逢雨。就好像舊陶器上的那些花紋,那些魚、那些鳥,在他的藝術世界里在動、在飛。 由于靈性超前,成績突出,尤其是雕塑、雕花技藝優秀,創意獨特,他先后被任命為帶班長、車間主任,成為龍山黑陶工藝公司的頂梁柱。

轉眼1990年,在北京量具刃具廠工作的父親退休,希望他去頂替接班(當時是國家政策最后一批允許接班者),并給他辦理好了一切手續。進京接父親的班,就意味著終身成為當時農村人人羨慕的“鐵飯碗”,何況北京市的工作環境又是多么的誘人呀!到底要“鐵飯碗”,還是要這“泥飯碗“呢?一面是北京美好世界的誘惑,一面是自己酷愛的黑陶藝術,他糾結了。 在幾天幾夜的反復思考后,他終于下定了決心,毅然留下來繼續從事黑陶文化藝術創作。 他的技術水平不斷提高,文化涵養不斷積淀。 由于成績優異,他當年就被評為“齊河縣先進工作者”和“齊河縣青年突擊手”。

1987年,張輝開始進行黑陶藝術的研究與創作。1992年,由于工作突出,被任命為公司經理;公司后來受國家輕工部陶協之托,與中央工藝美院共同組建“中國陶瓷協會黑陶研究所”, 他被任命為黑陶研究所副所長; 2007年他承包公司,任總經理;2010年創辦張輝黑陶工作室。20多年來,取得了豐碩的成果。其創作的多件作品被國家領導人收藏,并作為國禮饋贈國際友人。其作品被中國美術館、天津博物館、陜西博物館、山東美術館等機構收藏。

1997年,為香港回歸創作《東方明珠》,被香港特別行政區收藏;

1999年,應清華大學工藝美院袁運甫教授之邀參加千禧年編鐘制作;

2005年參與制作的作品《菊花熏》被民族博物館收藏。

2010年原創作品《雕花蛋殼杯》榮獲首屆中國黑陶藝術作品評比銀獎

2010年原創作品《浮雕孔雀卷筒》榮獲中國第五屆民間藝術品博覽會金獎

2011年原創作品《麟吐玉書》榮獲國際大眾藝術節金獎

2011年原創作品《小口美人魚瓶》榮獲山東首屆工藝大賽金獎

2012年作品《浮雕歲寒三友》獲中國黑陶文化與產業發展研討會銀獎

2013年原創作品《寶相花瓶》榮獲中國民間藝術品博覽會金獎。

2013年12月張輝黑陶工作室被德州市設定為德州市技師工作站。

2014年5月張輝被省政府授予齊魯文化之星榮譽稱號

2014年6月張輝被德州市人民政府授予德州市首席技師榮譽稱號

2015年4月作品(軟刻版)《菊花熏》榮獲中國民間藝術博覽會金獎。

2015年6月被評為山東省首席技師。

其間2006年--2012年,分別四次代表文化產業,參加省文化產業博覽會;2007--2011年,應邀參加濰坊市政府主辦的“風箏節”; 2010年,應邀參加中國第五屆民間藝術博覽會;2011年7月應省文化廳之邀參加中韓文化交流展,其創作的黑陶作品,因為風格獨特、技法精巧,而榮獲銀獎,作品被韓國有關部門收藏;2012年,應邀參加中國黑陶藝術作品展; 2013年,應邀參加中國北京國際文化創意產業博覽會。

藝術點亮人生,榮譽是社會對他無聲的贊譽。

張輝,高級工藝美術師、設計師。 然而,有誰知道,張輝最早只是初中文憑。 為了提升自己的藝術修養,多年來,張輝養成了讀書的良好習慣。每天晚上,洗腳睡覺前,他總要拿起一本專業書籍,認認真真地學習,孜孜不倦地鉆研。因為,他明白,沒有深厚的藝術修養,是很難創作出優秀的藝術作品的。 他還自掏腰包,在山東工藝美術學院學習。 后來,他又到中國的最高藝術學府—中央美術學院,進入其陶瓷系,跟隨陳進海教授學習。1999年,他應清華大學工藝美術學院袁運甫教授之邀,參加千禧年編鐘圖案模型制作《中華和鐘》。此鐘是為了迎接新千年的到來,以2400年前曾候乙編鐘為原型進行設計。1999年11月制作完成的青銅編鐘,安放在享殿正中,成為太廟館藏文化作品。江澤民主席于2000年1月1號上午首先鳴響。中華和鐘音域寬廣,即可和多種民族樂器配合,又可接軌大型管弦樂隊,是世界上最大的舞臺演奏雙音編鐘。鐘體由江主席親自書寫“千年和鐘,萬年永保”字樣。此鐘被列入吉尼斯世界記錄。其制作的108件作品全部陳列于北京民族文化宮。

自2007年承包公司起,他潛心黑陶的研究與探索,大膽地開發與創新,首創雕花蛋殼杯。

眾所周知,在黑陶文化中,其代表是薄胎杯,俗稱蛋殼杯,因其壁薄如蛋殼而聞名,在幾年的探索中,經過反復試驗,張輝終于揭開了蛋殼杯之謎,創作出了0.5-1㎜的蛋殼杯,此后,又反復試驗,在蛋殼杯上實現了新的突破,雕刻上精密的花紋,更增加了它的觀賞性和收藏價值。雕花薄胎陶的胚胎特別薄,制作的每一道工序稍不注意胚胎就會破裂或者破碎,一切就會前功盡棄。拉型時容易變形,特別是雕花過程,更為精細,只要用力稍微不均,作品就失敗。有時候燒制過程的一點小失誤就會全盤皆輸,經歷了無數次的坎坷和失敗,他終于成功了。

傳統的薄胎陶制作難,雕花薄胎陶的制作更難,每一件作品都是絕版,厚度上可到0.2毫米;重量上可到20克;形狀上可小到10公分,可大到1.5米;造型上有杯型、蛋形等等。每一件作品的問世都可說是奇跡的創造,每一件作品的誕生都凝聚了創造者巨大的心血。天道酬勤,蛋殼陶精品系列成了他的鎮館之寶藝術是無止境的,張輝始終醉心于黑陶的藝術設計與制作,近期,他又對黑陶的影雕和彩雕癡迷了,那山川河流,那鳥獸蟲魚,流在了他的指間,活在了他的陶藝里。

為了探究藝術之真諦,張輝作為中國黑陶文化的執著追隨者,他帶領一支精英隊伍不斷探索創新,創造了一個個奇跡,不但弘揚了民族文化,而且創造了現代黑陶藝術的輝煌。20多年來,他取得了豐碩的成果。創作的多件作品被國家領導人收藏,并作為國禮饋贈國際友人,被業內普遍公認為二十一世紀最具有潛力的黑陶藝術創作傳承人。

“借得龍山骨,再鑄黑土魂”,這就是張輝對中國黑陶文化的深刻理解. |